ポール・セザンヌ:静物画の鑑賞と解説 |

| ポール・セザンヌ(Paul Cézanne, 1839 - 1906 )は、印象派の影響下に画家としてのキャリアを始めたが、やがて独自の画風を開拓して、ポスト印象派と呼ばれるようになった。だが、その斬新でかつ計算しつくされたような知的な画風は、特定の流派ということを超えて、普遍的な感性を表現しており、そのことで後の画家に巨大な影響を及ぼした。現代美術はセザンヌ抜きでは語れないほど、その影響は甚深である。そんなことから現代美術の先駆者(あるいは近代美術の父)とも言われる。 |

|

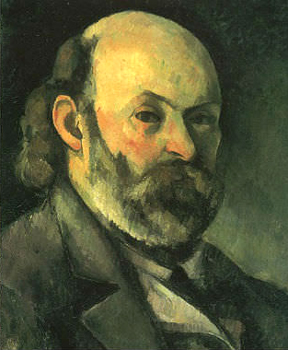

| ポール・セザンヌは、人物や風景をはじめ多才なジャンルの作品を描いたが、もっとも得意としたのは静物画であった。かれは生涯に200点以上の静物画を描いたのである。こんなに多くの静物画を描いた画家は、他にいないのではないか。そんなにセザンヌが静物画にこだわった理由は何だろうか。 ポール・セザンヌは画家にしては珍しい理論家で、絵について一定の考えをもっていて、絵を描くことはその考えを実践することだ、というような側面があった。静物画は、そうしたセザンヌなりの考え方を実践する格好の領域であったようだ。 セザンヌが絵を描く上でこだわったのは、対象の再構成とか、色彩の配置ということだった。構図の点では伝統的な遠近法によるのではく、複数の視線が交叉するダイナミックな再構成をめざした。たとえば、正面から見た形と上から見下ろした形を一つの画面に共存させるといったやりかたである。これは後にピカソやブラックのキュビズムにつながるものだ。 セザンヌは色彩の点でも伝統を超えて、独特の調和の世界を現出しようとした。対象自体の色彩にこだわるのではなく、自由に色彩を創造しそれを組み合わせた。そうした色彩感覚は、後期印象派やマティスに引きつがれた。要するに絵の世界に新たな息吹を持ち込もうとした先駆者としての面を、セザンヌは持っていた、といえよう。 静物画についていえば、ポール・セザンヌが静物画を本格的に描き出すのは1870年代の後半以降のことである。最初は伝統的な様式に従って静物画を描いていたが、1880年代の後半に彼独自の世界を確立し、1890年代の末に至って完成の域に達した、というのが通説になっている。セザンヌの静物画の最高傑作は、1899年の「カーテンと水差しのある静物」だが、これは同じモチーフの作品がいくつもあり、それらの間には発展・深化の形跡が認められる。 静物画は、対象を自由に組み合わせることができるので、構図や色彩の実験をおこなうのに適している。そのことを意識しながら、セザンヌは自由自在な画境を開発していったということだろう。 ここでは、そんなポール・セザンヌの静物画を年代ごとにみることで、静物画を典型にした彼の絵の特徴の変遷に留意しながら鑑賞し、適宜解説・批評を加えたいと思う。なお、上の絵はセザンヌの自画像である。セザンヌは自画像もけっこう多く手掛けている。 ビスケットの皿とコンポート(Compotier et assiette de biscuits):セザンヌの静物画 果物とワイングラスのある静物(Nature morte avec fruits et verre de vin) リンゴとナプキン(Pommes et serviette) コンポートのある静物(Nature morte avec compotier) 静物(Nature Morte) サクランボと桃(Cerises et pêches) 調理台(La table de cuisine) リンゴの籠(Panier des pommes) 生姜壺と砂糖入れと林檎(Nature morte) 砂糖入れ、梨、テーブルクロス(Sucrier, poires et tapis) ペパーミントの瓶(Nature morte à la bouteille de peppermint) キューピッドの石膏像のある静物(Nature morte avec l'Amour en plâtre) 玉ねぎのある静物(Nature morte aux oignons) カーテンと水差しのある静物(Nature morte avec rideau et pichet fleuri) リンゴとオレンジ(Pommes et oranges) 髑髏のある静物(Nature morte au crane) 花瓶のある静物(Nature morte au vase pique-fleurs) トランプをする人々(Les joueurs de cartes) |

|

HOME|内容へ |